<今日の要点>

主が私たちのために成し遂げて下さった救いのみわざをしっかりと心に刻む。

<あらすじ>

14章は、映画にもなっている有名な場面です。

今日は前半14節まで。

主なる神からモーセに意外な指示がありました。

もと来た道を引き返せ、というのです。

1-2節「【主】はモーセに告げて仰せられた。

『イスラエル人に、引き返すように言え。

そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバアル・ツェフォンの手前で宿営せよ。あなたがたは、それに向かって海辺に宿営しなければならない。…』」

ここに出てくる地名については諸説ありますが、おおよそエジプト北東部のいくつかの湖があるあたりのどこか、またはスエズ湾に面したどこかと推測されます。

ここの海辺に宿営せよというのです。

海辺でキャンプ、ならいいのですが、そういうわけではないようです。

3-4節「…『パロはイスラエル人について、「彼らはあの地で迷っている。

荒野は彼らを閉じ込めてしまった」と言うであろう。

わたしはパロの心をかたくなにし、彼が彼らのあとを追えば、パロとその全軍勢を通してわたしは栄光を現し、エジプトはわたしが【主】であることを知るようになる。』

そこでイスラエル人はそのとおりにした。」

荒野が彼らを閉じ込めてしまったと、パロが考えるということは、そこは身動きの取れない、逃げ道のない場所だったのでしょう。

前面は海、左右は山というような。

ミグドルとは「塔」「とりで」の意味ですから、高くそびえた岩山がせまっていたのかもしれません。

要するに、袋小路です。

そしてパロは密偵をイスラエルにつけていたのでしょう。

そのことがパロに報告されたら、パロはガッツポーズをするに違いない。

その辺の地理に疎いモーセが迷い込んだに違いないと思って、今こそ、イスラエルを一網打尽にして全員エジプトに連れ戻してやろう!そうパロは考えるだろうというのです。

つまり、わざと隙を見せてパロの軍勢をおびき寄せて、一気に全滅させるのです。

十のわざわいで打たれても、性懲りもなく追いかけて来るエジプト勢に対して、今度こそダメ押しとなる決定打を加えるのです。

実際、これ以降、エジプトは二度と、イスラエルを追いかけようとは思わなくなります。

こうして主は、パロの全軍勢を通して、ご自身の栄光を現し、主を侮ったエジプトにも心底、主がどのようなお方かを、身に染みて知らしめるのです。

物事は、あらかじめ主が語った通りに進みます。

初子を打たれて、打ちのめされていたパロたちでしたが、いざ、実際にイスラエル人がいなくなると、考えを変えました。

パロの威光を示す建造物は、イスラエル人奴隷がいなければ、建てられません。

王の威信は下がり、国力は低下します。

それは誇り高きパロとしては、耐えられないことでした。

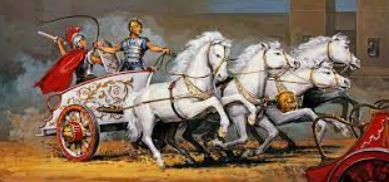

彼は戦車を整え、自ら軍勢を率いて追いかけに出ます。

戦車は馬に引かせる馬車のようなものですが、当時はこれが最新兵器。

これは彼らの誇りでもありました。

パロは、直属のえり抜きの戦車六百と、そのほかのエジプトの全戦車を招集して、イスラエルの宿営地へと向かいました。

そうとは知らないイスラエル人は、海辺で戯れて、自由を謳歌していたでしょうか。

そこへ、馬を走らせてきたパロの軍団は、あっという間に追いついて、イスラエルのすぐ背後まできました。

エジプトの大軍勢が見えたときのイスラエル人の恐怖は、いかばかりだったでしょう。

9-10節「それでエジプトは彼らを追跡した。

パロの戦車の馬も、騎兵も、軍勢も、ことごとく、バアル・ツェフォンの手前、ピ・ハヒロテで、海辺に宿営している彼らに追いついた。

パロは近づいていた。

それで、イスラエル人が目を上げて見ると、なんと、エジプト人が彼らのあとに迫っているではないか。

イスラエル人は非常に恐れて、【主】に向かって叫んだ。」

この時の彼らの絶望感は、いかばかりだったでしょう。

世界に誇る戦車部隊を連ねて迫りくるエジプトの大軍。

一方こちらは丸腰で、戦闘の訓練も受けていない奴隷たち。

肉の力で戦ったら、万に一つも勝ち目はありません。

逃げようにも、目の前は海、両脇もふさがれている。

そして後ろからはパロの大軍勢が迫ってくるのです。

ここで彼らは主に叫んだと言います。ここは曲がりなりにも、神の民というところ。一応、この絶体絶命の状況で主に叫びました。

ただ、それも信仰をもってというよりは、上の空でわめいただけ、だったのかもしれません。

すぐには状況が変わらないのを見ると、彼らの祈りの叫びは、モーセに対する怒号へと変わりました。

11-12節「そしてモーセに言った。

『エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れて来て、この荒野で、死なせるのですか。

私たちをエジプトから連れ出したりして、いったい何ということを私たちにしてくれたのです。

私たちがエジプトであなたに言ったことは、こうではありませんでしたか。

「私たちのことはかまわないで、私たちをエジプトに仕えさせて下さい。」

事実、エジプトに仕えるほうがこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。』」

5:21, 6:9あたりのことを言っているのでしょうか。

追い詰められてのことですが、モーセをサンドバックに八つ当たりです。

主が彼らを顧みて、約束の地に連れて行くと仰っているのに。

これまで十度も、エジプトに対する神のみわざを体験してきたのに。

目に見える状況によって、神の約束も、これまで経験したことも、すべて吹き飛んでしまう。

まるで鏡を見ているようで、恥じ入ります。

ここでモーセは、自分を責める彼らに言い返すのでなく、彼らの信仰を励まします。

ひたすら主に信頼せよ、主がなされる救いを見よ、と主に目を向けさせます。

これが霊的リーダーの役割です。

13-14節「それでモーセは民に言った。

『恐れてはいけない。

しっかり立って、きょう、あなたがたのために行われる【主】の救いを見なさい。

あなたがたは、きょう見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。

【主】があなたがたのために戦われる。

あなたがたは黙っていなければならない。」』」

この状況で恐れるな、と言われても…と思ってしまいますが、モーセは主の救いを確信していました。

これまでと同じように、今回も主が超自然的な方法でエジプト軍を打ち、自分たちを救い出して下さる。

むしろ主は、このエジプトの大軍勢を通して、ご自身の栄光を現されると、確信して揺るぎませんでした。

同じ危機的状況を前にしても、肉の目だけで見るならば、絶体絶命のピンチですが、信仰の目で見るならば、神の栄光を現す機会と見える、ということがあるのでしょう。

信仰において、モーセはすでにその状況に対して勝利していました。

そしてここでイスラエルの民に命じられたのは、剣を取って戦うことではなく、パロに頭を下げて情けを乞うことでもなく、恐れないで、しっかり立って、今日、彼らのために主が行われる、主の救いをしっかりとその瞼に焼き付けることでした。

彼らは何かをすることではなく、ただ黙って、主が彼らのために行われる救いを見ることだったのです。

「わが身の望みは」新聖歌 363番A

私たちの歩みにおいても、できることは八方手を尽くしても、この時のイスラエルのように、人間的には万事休す、あとはただ主に祈るしかない、ということがあるかもしれません。

絶望的な気持ちになることがあるかもしれません。

しかし主がそこから救い出して下さったというあかしを時々、耳にします。

私自身も、そのような実践的な信仰を強められたいと願います。

しかし今日、覚えたいのは、私たちの魂の救いにおいて、ただキリストが私たちのために成し遂げて下さった救いのみわざを仰ぎ見ることの大切さです。

これはどれほど強調しても、し過ぎることはありません。

ガラテヤの教会は、簡単にここから迷い出てしまい、パウロに叱責されました。

ガラテヤ書3:1、新約p366

ああ愚かなガラテヤ人。

十字架につけられたイエス・キリストが、あなたがたの目の前に、あんなにはっきり示されたのに、だれがあなたがたを迷わせたのですか。

他人事ではないのです。

純粋な福音からそれてしまう危険は、いつの時代にもあるのです。

19世紀イギリスの有名な説教者でチャールズ・スポルジョンという人がいます。

彼は16歳のときに回心したそうです。

彼は少年時代から罪の自覚を持って、みじめな日々を送っていたそうです。

それで彼は救いの道を探して、その地域のすべての教会を訪ねることにしました。

しかし驚くべきことに、福音の十分な説き明かしを聞くことはなかったと言います。

自分はキリスト教国で生まれ、幼い時から教会にも行っていたが、福音の真理を理解していなかったと言っています。

ある日曜日、彼は礼拝に行こうと家を出ましたが、神は大吹雪を送られました。

それで彼は、その日予定していた教会に行くことを途中であきらめて、そこの近くにあった小さなチャペルに入りました。

そこには14〜15人いました。

その朝は雪のため、牧師が来ることができなかったので、代わりに、靴の仕立て屋さんらしき人が、説教しました。

彼は単語すら正確に発音できない、無学な人だったと言います。

言うことがないので、彼は選んだ聖書のみことばを何回も繰り返すばかりだったそうです。

その聖書のみことばは、イザヤ書45:22、旧約p1201でした。

地の果てのすべての者よ。

わたしを仰ぎ見て救われよ。

わたしが神である。

ほかにはいない。

彼はこのように語り始めました。

「愛する友よ。これは本当に短い聖句です。

『見よ』と書いてあります。

それは努力のいることではありません。

足を上げることでも、手を上げることでもありません。

ただ見るだけです。ただ見ることを学ぶために、大学に行く必要はありません。

ただ見るだけのために千年も費やす必要はないのです。

だれでも見ることができます。小さな子どもでもできます。

しかし、これがこの聖句の言わんとしていることです。

そしてみことばは、「わたしを仰ぎ見よ」と言います。

ああ、多くの人は自分自身を見ています。

自分自身を見ても無益なことです。

あなたは決してあなた自身の中に平安を見いだすことはできません。

イエス・キリストは、『わたしを見よ』と言われます。

このキリストを見上げて下さい。」

そして会衆席のスポルジョンの方を見て、言いました。

「そこのお若いの、君は非常に辛そうに見える。

もし君がこのことばに従わないなら、これからもずっとみじめであろう。

しかし、今、君が従うなら、その瞬間に君は救われるのだ。

『若者よ。イエス・キリストを見よ。』」

スポルジョンはまさにその瞬間にキリストを見たと言います。

その時、ついに彼の心を覆っていた雲は消え去り、太陽が昇りました。

その時、彼は立ち上がって、キリストのすばらしい血潮と、彼のみを見上げる信仰を歌うことができたのでした。

生ける神の御子は、私たちの罪のために十字架にかかって下さいました。

この十字架につけられたキリストを心の目で見る者は救われるのです。

まったき罪の赦しを与えられ、神との関係が回復するのです。

神に受け入れられるのです。

その根拠は、ただ御子が成し遂げて下さった十字架のみわざにのみ、あります。

そこに私たちが何かを付け加えることができる余地は、ちりほどもありません。

すべて神がして下さったのです。だから揺るがないのです。完全なのです。

ヘタに人間が付け加えようとしたら、それはおいしい料理にハエを入れるようなもの。ダメにしてしまうだけです。

救いの土台には、私たちの内にある何かや、私たちがした何かは、ちりほども混ぜてはダメなのです。

100%キリストがなして下さったことだけが、私たちが救われる根拠であり土台なのです。

だから、神に受け入れられるために、頑張らなければ、ということはないのです。心のどこかで、そう感じているところがあるならば、今、その誤解を改めましょう。

すでに尊い救いを頂いたから、主のために何かしよう!はよいのですが、救われるために何かしなければ、もっと頑張らなければ、ではないのです。

その行き着くところは、苦しくなってやめるか、あるいは偽善です。

それは真理の道ではないのです。

私たちの救いは、主がすでに成し遂げて下さったのです。

「完了した」とイエス様は十字架上で仰いました(ヨハネ19:30、新約p222)。

私たちはただ、そのキリストが成し遂げて下さった救いのみわざを、これは、私のためにして下さったことなのだと、ただ黙って受け入れるだけです。

私が神に受け入れられるために必要なことは、私は何もしていない。

できない。

ただキリストが、私が神に受け入れられるために必要なことをすべて成し遂げて下さった。キリストの十字架を見て、そう信じる。

それが、信仰によって救われるということです。

この福音の真理こそ、尽きない恵みの泉であり、喜び、平安、力はそこから流れ出てくるのです。

この主を仰ぎ見ることで、救われるという純粋な福音の真理を、今日改めて心に刻みましょう。

|